液状化対策の重要性、知っておくべき構造と事例(初級編)

(このページは2025年3月24日に更新されました)

「液状化って何だろう?」

「液状化対策はどのように行うの?」

この記事は、そんな疑問をお持ちの皆さんに向けて書いています。

はじめまして。

私は、技術営業部の5年目社員です。

昨年より法人営業を始め、毎日新しいことを学んでいます。

「液状化」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、初めは私も「?」でした。

でも、先輩たちや本を通じて学んでいくうちに、「!」に変わりました。

この記事が、読んでくださる皆さんの理解を深める助けになれば嬉しいです。

それでははじめます。

この記事からわかること

- 液状化のメカニズム: 地震の揺れによって地盤の土粒子が結びつきを失い、地下水中で浮いた状態になることで液状化が発生する。

- 液状化の影響: 液状化によって建物が傾いたり、マンホールが浮き上がったり、地表面が陥没するなどの現象が起こる。

- 液状化しやすい地形: 河川の中流域や下流域、砂浜海岸、潟湖など、特定の地形や条件下で液状化が発生しやすい。

- 「ケミカルグラウト」における液状化を防ぐ方法

液状化対策についてのご相談、お問い合わせはこちらから!

目次[非表示]

- 1.地盤の液状化はどうやって起きてるの?

- 1.1.「液状化」の一般的な説明

- 2.液状化するとどのような現象が起こる?

- 3.液状化しやすい地形は?

- 3.1.液状化しやすい地形①:河川上流域

- 3.2.液状化しやすい地形②:河川中流域

- 3.3.液状化しやすい地形③:河川下流域

- 3.4.液状化しやすい地形④:砂浜海岸

- 3.5.液状化しやすい地形⑤:潟湖

- 3.6.液状化ハザードマップ

- 4.町全体が液状化すると困る建物や設備

- 5.液状化を防ぐ具体的な方法について

- 5.1.居ながら施工とは?

- 5.2.狭隘な場所での施工とは?

- 6.液状化対策の事例紹介

- 6.1.液状化対策事例紹介 ①:石油貯蔵タンク

- 6.2.液状化対策事例紹介 ②:複数基のタンク

- 6.3.液状化対策事例紹介③:液化プロパンガス貯蔵タンク基礎地盤

- 6.4.液状化対策事例紹介 ④:岸壁

- 6.5.液状化対策事例紹介 ⑤:海底トンネル

- 6.6.液状化対策事例紹介 ⑥:杭の耐震補強および液状化防止

- 6.7. 液状化対策事例紹介 ⑦:河川の護岸・防潮堤

- 7.まとめ

地盤の液状化はどうやって起きてるの?

「液状化」の一般的な説明

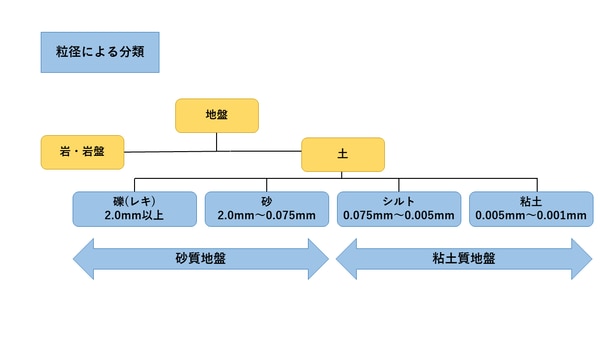

地盤は、砂や粘土などの小さな粒からできていて、その粒の間に地下水が満ちています。

通常この粒がしっかりと組み合っているため、上に乗る人や建物の重さを支えています。

(地下水位以浅は、空気も入っています)

地盤の粒の大きさによる名称

地震が起こり、地盤が液体のようになってしまう現象を「地盤の液状化」といいます。

液状化した地盤は上からの重さを支えられなくなり、内部の軽いものが浮き上がったり、水のように低い方に流れたりします。

実際には建物が傾いたり、地下のマンホールが浮き上がったり、堤防や土手の地盤が海側や低い方へ流れて変形することがあります。

液状化による現象(マンホール浮き上がり)

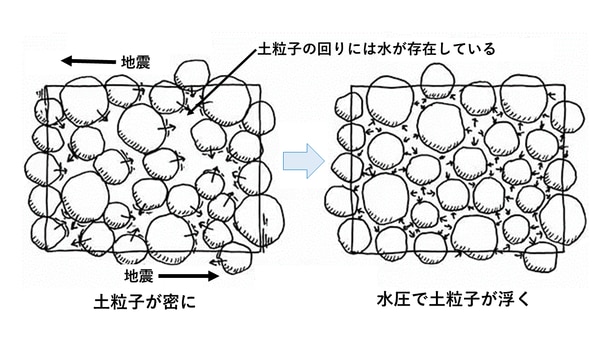

地盤が液状化するということは、地震の揺れによって土の粒同士の結びつきが外れ、地下水の中で浮いている状態になることです。

具体的には以下のように進行します。

① ゆるく組み合っている土の粒が地震の揺れによって全体が変形し、密集した状態になろうとします。

② この変形により土の粒の間が狭くなり、その分水が押し出されます。しかし、逃げ場がないため、粒の間を押し広げようという力が生まれます。

③ この力によってしっかり組み合っている土の粒も外れ、地下水の中に浮かんだ状態になります。これを「液状化」と言います。

液状化のイメージ図

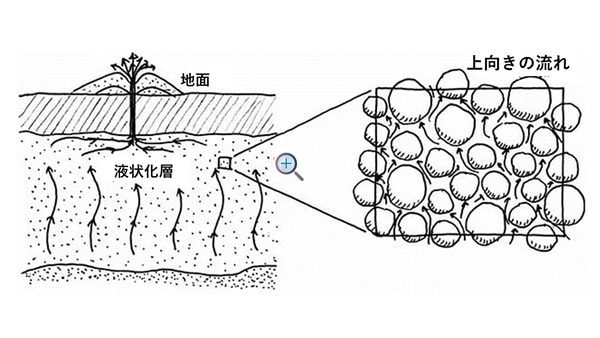

④ 液状化が起こると地下水の圧力が自然な状態よりも高くなり、元の状態に戻ろうとします。

この時、同じ地盤の条件下では地表に向かう圧力が小さく、水は圧力の高い方から低い方へ流れるため、地盤の中に上向きの水の流れが生じます。

この流れが土の粒を浮かせるのに十分な大きさである限り液状化の状態が続き、地表からは「墳砂」という土砂が吹き出す現象が見られます。

地盤の圧力が元の状態に戻るには数十分以上かかることもあります。

噴砂のイメージ図

液状化するとどのような現象が起こる?

液状化するとなぜ建物が傾くの?

地下水面より下で粒子の大きさが揃ったゆるい砂地盤では、地震によって地盤が液状化することがあります。

液状化が起きると砂粒が地下水中でばらばらに浮いた液体のような状態になり、建物を支えることができなくなります。

さらに、地震後は地下水が分離して地表に噴出するため、地表面が陥没したり動いたりすることがあります。

建物が直接基礎で建っている場合、地表面の変状の影響により建物が傾いたり(不同沈下)、転倒したりすることがあります。

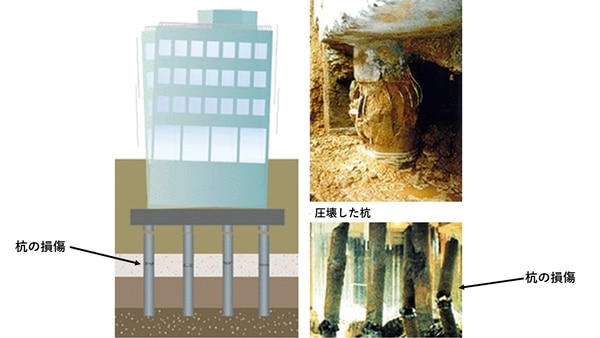

地震でなぜ杭は損傷するの?

地震ではさまざまな揺れが混ざり合います。

建物や地盤はそれぞれ固有の揺れやすさを持っているため、地震が発生すると建物と地盤が異なる揺れ方をし、杭に損傷が生じることがあります。

損傷は建物と杭の接続部で発生することが多いですが、地中の異なる層の境目で発生することもあります。

杭は地盤により横から又は先端で支えられていますが、地盤が液状化すると横からの支えがなくなり、杭が不安定になり、損傷を受けることがあります。

杭の損傷状況

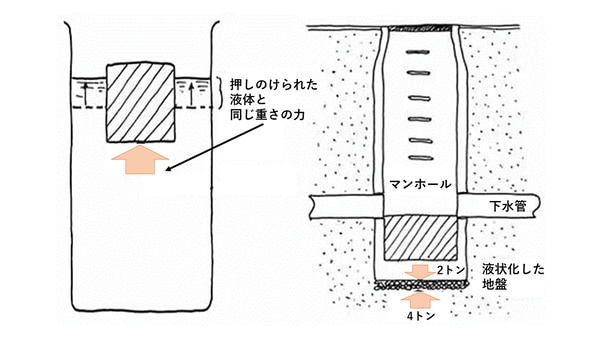

液状化によってなぜマンホールは浮き上がるの?

地震の被害の中で、液状化によって地表から突き出ているマンホールの写真をよく見かけます。

コンクリートでできたマンホールが浮き上がるのは、地盤の液状化によって下から大きな力が働くからです。

液状化した地盤は水の1.8倍ほど重い液体状態になり、浮力が働きます。

例えば直径1mのマンホールが3m地中に埋まっている場合、マンホールの重さは約2トンなのに対し、下から約4トンの力が働くことになります。

マンホールが浮き上がる状況図

人が液状化している地盤に入ったら?

もし間違って液状化した地面に足を踏み入れた場合、人の体は水に浮く可能性があります。

水の重さを1としたら、人体は0.923~1.002(この割合を比重といいます)であるそうなので、液状化した地面の比重が1.8と仮定すると体の半分以上は沈まないことになります。

ただし、液状化した地面は厳密には液体ではないため、他の要素も影響して沈まない部分がもっと大きくなると考えられます。

しかし、濁った水で地面が見えない場合や大きな陥没がある場合は、入る際に注意が必要です。

液状化しやすい地形は?

液状化という現象は1964年の新潟地震で一躍有名になりました。

それ以前にも知られていましたが、その地震での土砂の噴出や倒れたアパートの写真が大きな衝撃を与えました。

液状化が発生する地盤には共通の特徴があります。

主に砂粒状の土壌で構成され、間隙に地下水が満たされた砂地盤が対象となります。

また、地下水位が浅い場所、特に地表から10m以内に地下水が存在する条件で、震度5以上の大きな地震が発生すると液状化が起きやすいとされています。

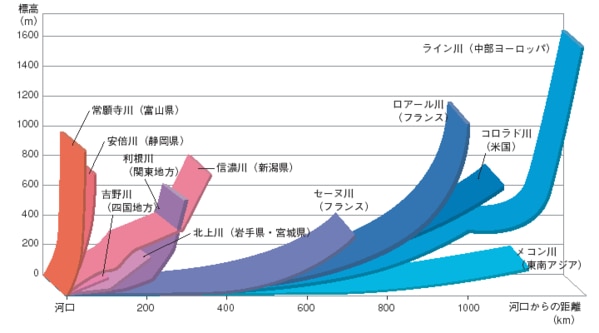

そして、日本列島は多くの島からできており、中央には山があるため河川は急勾配で土砂が運ばれやすく、扇状地や三角州など液状化が起こりやすい地形が多く存在します。

河川の標高と河口からの距離

出典:「3-1-2世界でも稀、急こう配の河川(国土交通省)」、PDL1.0

最近は堤防によって河川の氾濫が減っていますが、昔から台風や豪雨による大規模な洪水が発生してきました。

そのため、かつては河底だった土地も多く存在します。

また、平野が国土の13%と狭く、昔は農地を増やすため、最近では宅地や工場の用地を確保するために干拓や埋立てが行われてきました。

私たちの祖先は液状化が起きやすい土地を避けてきましたが、近年の市街地の発展により、平坦な土地であれば区別なく利用されるようになりました。

その結果、地震が発生すると液状化による被害が大きくなっています。

現在では、土地の改変や建物、河川の修復事業によって一見してわかりにくくなっている土地の成り立ちに対し、液状化について注意を払うことが重要です。

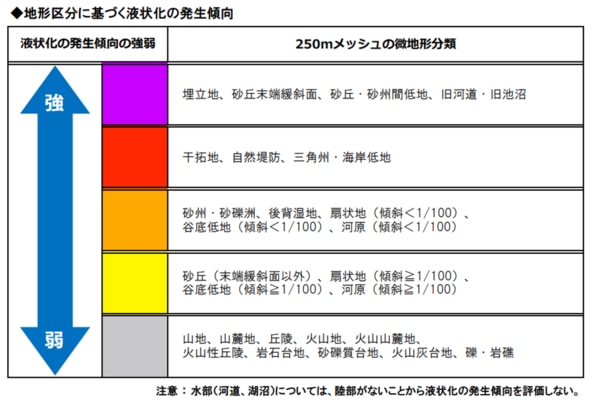

液状化の発生傾向

出典:「地形区分に基づく液状化の発生傾向(国土交通省) 」、PDL1.0

液状化しやすい地形①:河川上流域

高い山から水が流れる河川では、急な山の斜面で土砂が流され、平野に出たところで流れが穏やかになり、大きな礫や土砂が堆積します。

このような場所では水が地面に浸透しやすく液状化は起きにくいとされていますが、緩やかな傾斜の部分、特に湧水のある地域では液状化の危険性があります。

液状化しやすい地形②:河川中流域

河川の中流域では、土地が平坦なため地下水位が高くなります。また、流れが穏やかであるため砂や泥がゆるく堆積しています。

このような場所では、氾濫原や蛇行した河にできた三日月湖の周辺、さらには湿地帯で液状化が発生する危険性があります。

洪水の時に河道からあふれ出した氾濫水によって、流路の外側に運ばれた砂礫や泥が堆積してできた河川に沿った微高地のことを自然堤防と言います。

この自然堤防に続く背面湿地も液状化しやすい地盤です。

液状化しやすい地形③:河川下流域

河川の下流域では、土地がさらに平坦になり、水の流れが止まる河口では、軽い粒子がゆるく堆積し、三角州が形成されます。

また、河道の変化により、古くは河底だった土地も多く、東京や大阪などの大都市には古くから埋立地が造成されており、液状化の危険性が高い土地です。

液状化しやすい地形④:砂浜海岸

砂浜海岸では、嵐の高波によって砂が打ち上げられた浜堤と呼ばれる細長い堤防状の高まりが見られます。

砂礫が河川や海食岸などから多量に供給される海岸では、砂浜が成長して沖合いへ前進し、浜提が海側に徐々に何列も形成されて浜堤と浜堤の間に提間低地と呼ばれる細長い低地が生じますが、これも液状化する危険性があります。

液状化しやすい地形⑤:潟湖

潮の流れに沿って砂が移動すると砂嘴と呼ばれる砂の突起ができ、陸地との間に潟湖が発生します。

この潟湖の周囲の低地は、細粒物質からなる軟弱地盤なので液状化が起きやすい地盤です。

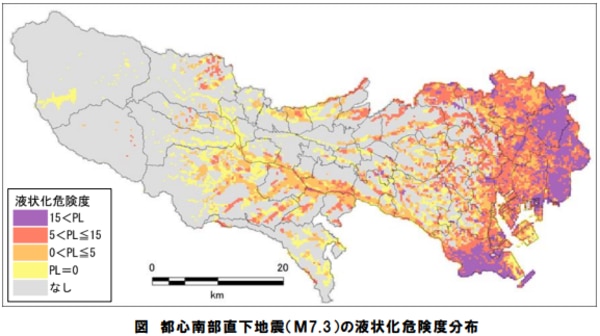

液状化ハザードマップ

液状化ハザードマップは各都道府県や市町村が作成したもので、インターネットで簡単に入手できます。

お住まいの地域の液状化の危険度を確認できます。

ハザードマップの一例

出典:「首都直下地震等による東京の被害想定 第二章 想定対象とする地震動等」(東京都防災ホームページ)

出典:国土交通省ウェブサイト

町全体が液状化すると困る建物や設備

道路

液状化現象はインフラ機能にも多大な影響を及ぼします。

道路が崩れたり陥没したりすることで交通網が遮断され、緊急車両や物資供給が妨げられる可能性があります。

また、水道管やガス管の破裂、発電設備の損傷が発生し、住民生活に直接的な不便をもたらします。

実際に東日本大震災では、液状化の影響によって通信インフラも大きな被害を受けました。

このように、液状化が社会の基盤に及ぼすリスクは非常に大きいためインフラの耐震化や冗長性の確保が大切です。

避難場所

体育館や公民館は多くの地域で避難場所に指定されていますが、その立地が必ずしも安全とは限りません。

例えば、地震後に液状化現象が発生する恐れのある地域では、避難場所自体が不安定な地盤の上に建てられている場合があります。

このような状況では、建物そのものが損壊の危険性にさらされるため避難者が二次災害に巻き込まれる可能性があります。

また、これらの施設は本来長期間の生活を想定していないため、液状化対策や設備の耐久性強化が求められます。

十分な食糧や飲料水、防寒具などの備蓄は欠かせません。

さらに、段ボールベッドやパーテーションといった居住空間の工夫も事前に準備を進めることで、避難者の快適性向上に寄与します。

戸建て・マンション

液状化現象が発生すると、地盤が一時的に液体状になり、マンションの基礎が不均等に沈下する場合があります。

このような地盤沈下や建物の傾斜は、住環境に甚大な影響を与えます。

具体的には、ドアや窓の開閉が困難になる、床が歪むことで家具がガタつくなど、日常生活に不便をもたらします。

また、建物全体の強度が低下する可能性もあり、改修工事が必要になるケースもあります。

工場

液状化が起きやすい、沿岸地域や河川近くの埋め立て地に多くみられる工業地帯でも注意が必要です。

また、敷地内の電柱や地下配線も被害を受けることがあり、電力供給が止まることで操業が一時的に停止するリスクがあります。

そして、機械設備の故障や移動、生産エリアの沈下や浸水により、生産効率が大幅に低下する恐れがあります。

一度操業が停止すると修復には時間とコストがかかり、顧客への製品納期に遅延が発生するリスクも考えられます。

液状化を防ぐ具体的な方法について

地盤の液状化対策には、主に「大型機械」を使用し施工する方法と「小型機械」を使用する方法があります。

特に都心部等の作業エリアが限られているところや、騒音・振動等が問題となる場所、既に建物が建っているところの液状化対策に関しては、後者の「小型機械」での対策が求められます。

その中でも当社は、高性能な小型機械や高度な掘削技術、豊富な施工ノウハウを用いて、既存の建物の下で液状化対策を「居ながら」施工することが可能です。

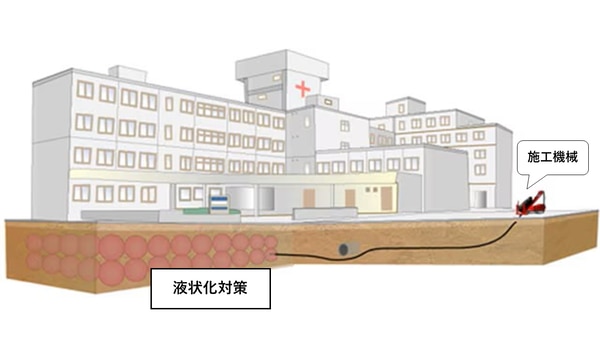

居ながら施工とは?

建物から離れた場所に機械を配置し、目的の建物の下の地盤を強化します。

地中の障害物を避けながら、何度でも曲がりながら建物の下まで掘り進められる「三次元ボーリング」を駆使して目的箇所まで掘り進めた後に地盤を固めます。

「三次元ボーリング」を使えば離れた場所から施工できるため、稼働中の工場や運営中の建物を止めることなく「居ながら施工」が可能です。

三次元ボーリングのイメージ図

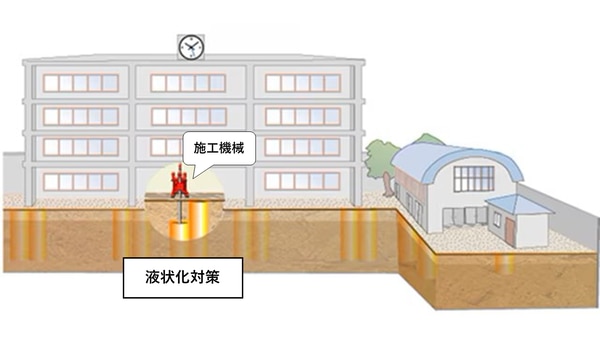

狭隘な場所での施工とは?

小型の施工機械を使用して、狭い場所で地盤を強化します。

コンパクトで、人力で運べるほどの軽い機械を使用して、地下室や通路でも効率的に「狭隘な場所での施工」 ができます。

狭隘な場所での施工のイメージ図

液状化対策の事例紹介

液状化対策事例紹介 ①:石油貯蔵タンク

旧消防法に基づいて設計された石油タンクを新基準に適合させるため、液状化対策を行いました。

他工法と比べて小型の機械を使うニューマックス(PneumaX)で、タンク周辺の限られた空間を最大限に活用した施工により、工期とコストを大幅に削減できました。

事例紹介①のイメージ図

ニューマックス(PneumaX)の資料を無料ダウンロード⇩

液状化対策事例紹介 ②:複数基のタンク

旧消防法に基づいて設計された石油タンクを新基準に適合させるため、液状化対策を実施しました。

貯蔵タンク防油提の外から150mにわたる長距離を自在に掘り進め、施設の運営を止めずに複数のタンクの基礎を同時に改良しました。

事例紹介②のイメージ図

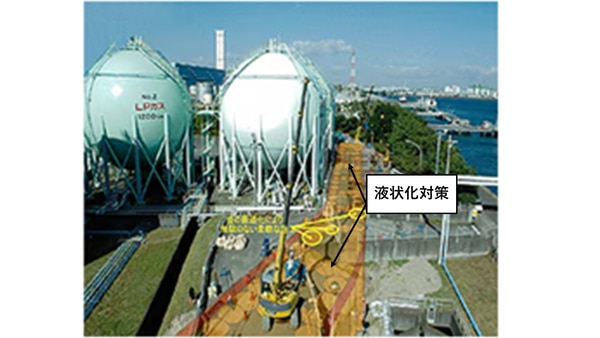

液状化対策事例紹介③:液化プロパンガス貯蔵タンク基礎地盤

液化プロパンガス貯蔵タンクの周辺での液状化対策(基礎地盤の側方流動抑止対策)を行いました。

地震による地面の動きが懸念されたため、タンクと護岸の間に地盤を強化するため格子状の地盤改良ブロックを築造しました。

事例紹介③のイメージ図

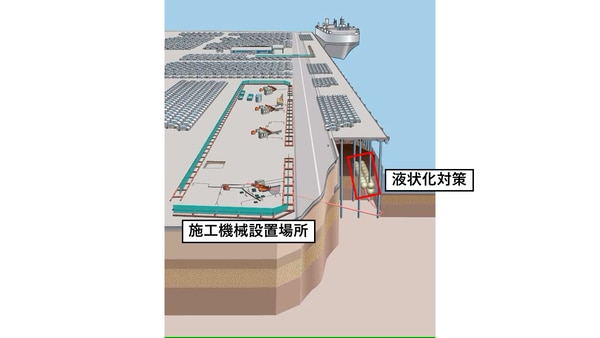

液状化対策事例紹介 ④:岸壁

自動車の積み出し岸壁の液状化対策を行いました。

岸壁から離れた場所に施工機械を設置し、ニューマックス(PneumaX)や三次元ボーリングを用いて、自動車の積み込みを妨げることなく施工ができました。

事例紹介④のイメージ図

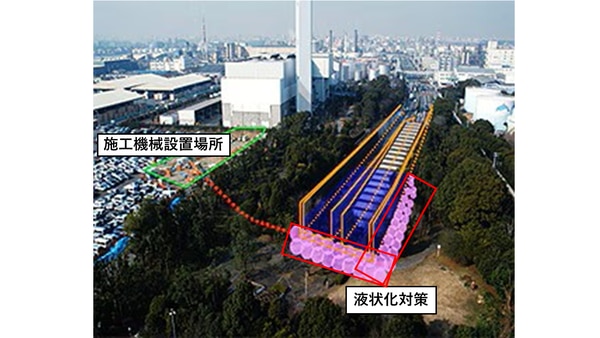

液状化対策事例紹介 ⑤:海底トンネル

主要な道路にある海底トンネルの基礎部の液状化対策を行いました。

「三次元ボーリング」の特徴を活かして、施工は駐車場に機械を設置し、交通に影響を与えずに行うことができました。

事例紹介⑤のイメージ図

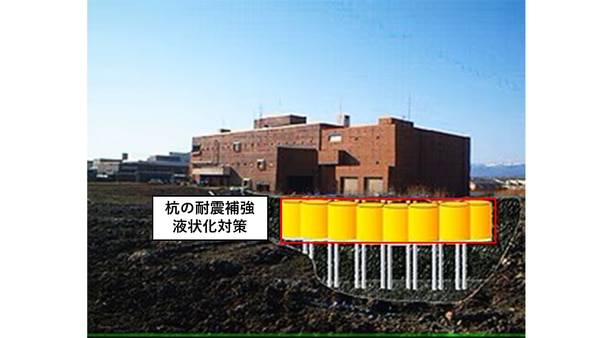

液状化対策事例紹介 ⑥:杭の耐震補強および液状化防止

地震で損傷した建物の杭の耐震補強と液状化対策をスーパージェット(大口径地盤改良工法®)で行いました。

建物外側の杭は大きな機械で、内側の杭は狭い室内から小さな機械で効率的に施工しました。

事例紹介⑥のイメージ図

スーパージェット(大口径地盤改良工法®)の資料を無料ダウンロード⇩

液状化対策事例紹介 ⑦:河川の護岸・防潮堤

既存の堤防をスーパー堤防に変える事業の一環として、液状化対策を実施しました。

住宅地に近接していたため、他工法に比べ機械が小型で低騒音・低振動であるジェットクリート工法にて施工しました。

事例紹介⑦のイメージ図

ジェットクリート工法の資料を無料ダウンロード⇩

まとめ

本記事では、地盤の液状化に関する基本的な知識から、液状化が引き起こす具体的な現象、液状化しやすい地形、そして液状化による影響を受ける建物や設備について詳しく解説しました。

また、液状化を防ぐための施工方法や具体的な対策事例についても触れました。

液状化は自然災害の一環として、特に地震時に重要な問題となります。

理解を深めることで、事前の対策や適切な対応が可能になります。

ケミカルグラウトの技術を活用して、安心・安全な環境を手に入れませんか?

液状化対策に関するご相談や具体的な施工方法について、下記リンクからお気軽にお問い合わせください。