微生物による土壌浄化 (難透水層中に水素を分子拡散させて微生物を活性化)

目次[非表示]

- 1.地下水と土壌の汚染

- 2. 浄化の方法

- 3. 分解の条件

- 4. 水素供給の重要性

- 5. 難透水層の浄化

- 6. 水素供給の新たな方法

- 7.BioJet®工法の実装

地下水と土壌の汚染

日本では明治時代から、地下水や土壌の汚染に対する関心が高まってきました。特に工場跡地などでの汚染が深刻であり、そのために土壌汚染対策法が制定され、さまざまな対策が講じられてきました。最近では、PFASという新しい物質による地下水汚染が特に注目されています。このPFASは、工業製品や消費財(例えばフッ素加工したフライパンなど)に広く使われており、分解されづらく、自然界に残留しやすい性質があります。

地下水や土壌の汚染の原因となる物質には、重金属や揮発性有機化合物、農薬、さらには鉱油類などがあります。これらの物質は自然環境や人々の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、適切な浄化対策が必要となります。

浄化の方法

浄化の手法にはさまざまな手法がありますが、最近では低コストで環境に優しい方法として、微生物を利用した浄化技術が注目されています。これを「バイオレメディエーション」と呼びます。微生物を使って汚染物質を分解し、無害化する方法です。この技術は特に揮発性有機化合物や鉱油類の浄化に使われています。

微生物には、酸素を必要とする「好気性微生物」と、酸素がない環境でも生きることができる「嫌気性微生物」があります。油分の分解には好気性微生物が使われ、揮発性有機化合物の分解には嫌気性微生物が用いられます。これらの微生物を利用する方法には二つのアプローチがあります。一つは、外部で培養した微生物を対象地に新たに追加する方法です。この方法は主に油分の浄化に使われます。もう一つは、対象地にすでに生息している微生物を活性化させて使用する方法です。この方法は揮発性有機化合物の浄化に一般的に用いられています。

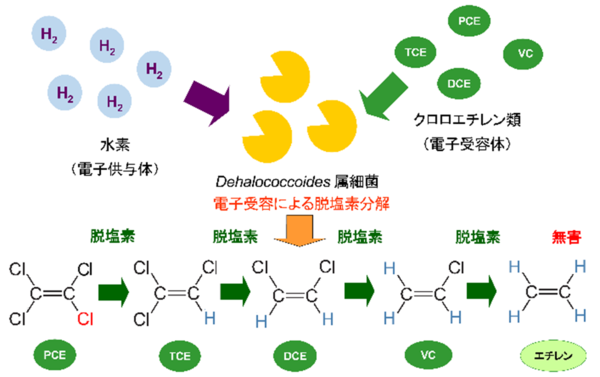

好気性微生物は増殖が速いのに対し、嫌気性微生物は増殖が遅いという特徴があります。このため、浄化に使用する微生物の選定は非常に重要です。揮発性有機化合物の中でも、特にドライクリーニング工場で使われるテトラクロロエチレン(PCE)やトリクロロエチレン(TCE)は、微生物による脱塩素反応で分解され、最終的には無害なエチレンに変わります。

水素を用いた微生物による脱塩素反応の概念 1)

分解の条件

この反応が進むためには、特定の微生物(デハロコッコイデス属細菌)が地盤中に存在すること、微量の水素が発生し、これが長期間供給されることが必要です。具体的には、土壌汚染調査の結果としてPCEやTCEの分解生成物であるジクロロエチレン(DCE)やクロロエチレン(VC)が微量であっても検出されることがまず重要です。さらに、遺伝子解析やトリータビリティー試験を行い、水素供給による微生物浄化が可能かを総合的に評価します。なお、分析方法はコロナ禍で一躍ポピュラーになったPCR(Polymerase Chain Reaction)で、当社も分析器を1台導入しています。

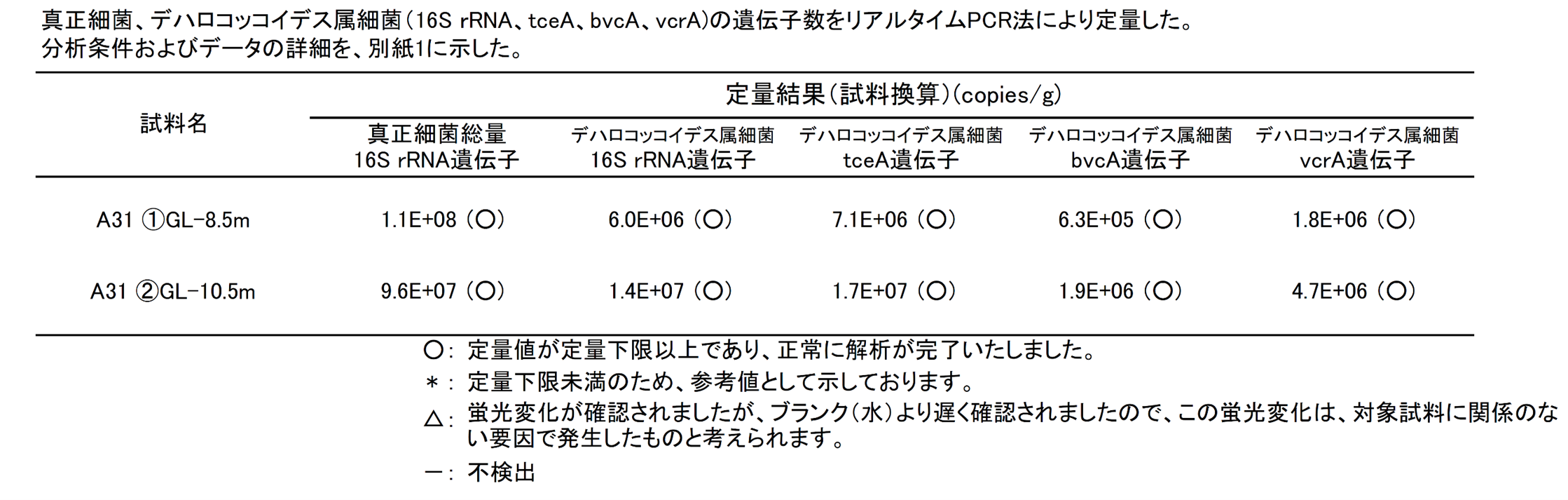

定量分析

例えば、分解に寄与する微生物の遺伝子解析の結果として、1.0E+4 copies /g以上の遺伝子数が望ましいとされています。このような分析結果は、微生物が十分に存在していることを示しています。こまかい説明は省きますが、具体的な遺伝子の種類としては、tceA、bvcA、vcrAといったものがあり、これらは脱塩素反応に寄与する分解酵素を持っています。これらの酵素は、全てを分解できるものや部分的な分解のみできるものがあります。

また、これらの微生物の検出量が少なくても、汚染分解が進んでいるサイトもあります。このことから、あまり詳しく解明されていない別の微生物も脱塩素反応に寄与する可能性があります。

水素供給の重要性

もう一つの重要な問題は、微量の水素を長期間にわたって供給することです。アメリカでは、1990年代から水素を徐々に地盤中に放出する薬剤が考案され、地下水の汚染対策として一般的に用いられています。この薬剤は、当社でも2005年から採用し、地下水浄化対策に多く利用されています。

水素の発生方法には、薬剤の加水分解によるものがありますが、これは短期間で消耗するため、当社では地中に存在する微生物の発酵によって発生する水素を利用しています。3年以上の効果を持続する水素徐放剤を使用し、その主成分は大豆油です。

難透水層の浄化

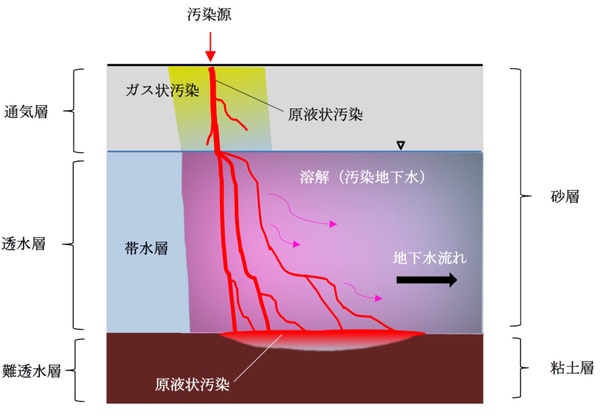

土壌汚染対策法が対象とする揮発性有機化合物の中には、塩素系のものがあります。これらの物質は水よりも比重が重く、粘性も低いため、地中に漏洩すると地下水に乗って広がります。やがて難透水層に到達すると、浄化が非常に困難になります。

透水性の高い帯水層では地下水とともに浄化が進むことができますが、地下水の流れがない難透水層では浄化に必要な水素を供給するための薬剤が行き渡らないため、浄化が難しくなります。これまで、この難透水層の浄化は大きな課題とされてきました。

従来の方法では、薬剤と粘土などの難透水層を機械的に混ぜる方法が開発されましたが、この方法では地盤を泥濘化させてしまい、地盤の支持力が低下するという弊害がありました。これに対処するために、基本に戻って、必要となる水素の量に着目したところ、浄化に必要な水素の量が極めて微量な場合が効果的であることが分かりました。

VOCs汚染状況の概念図 2)

水素供給の新たな方法

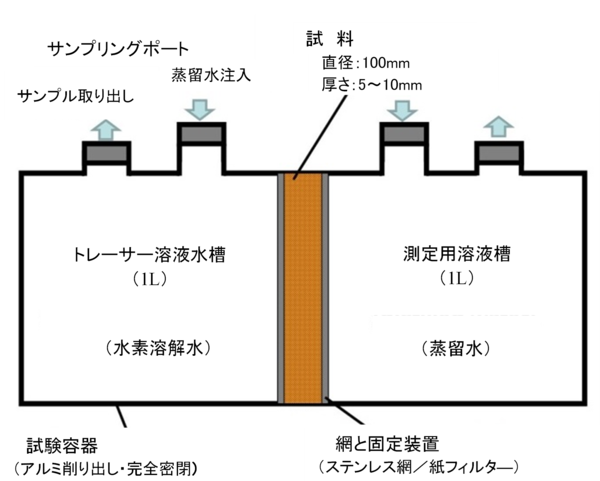

このような背景から、水素を分子拡散で供給する新しい方法が考案されました。しかし、難透水層中での水素の分子拡散速度が不明だったため、アルミ合金製の実験装置を用いて研究を行い、その結果が得られました。

水素拡散試験容器の外観 3)

水素拡散試験容器内部の模式図 2)

実験の結果、1年で60cm程度の拡散を確認することができました。この速度は速いものではないものの、現場での応用が可能であり、水素を発生させる薬剤の配置をコントロールすることで、十分に対応できると判断しました。

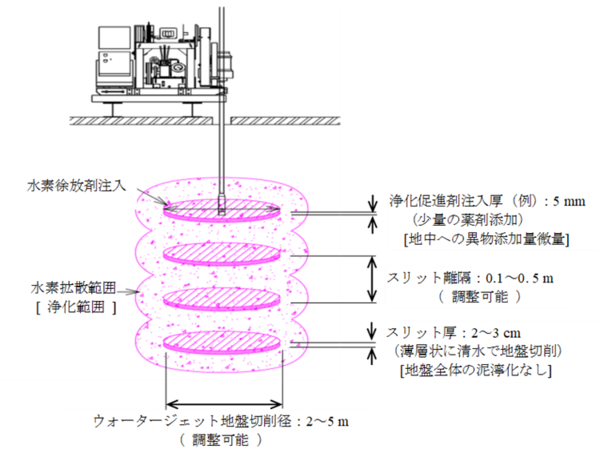

この考えを基に、水素徐放剤をウォータージェット技術でスリット状に地中に噴射・注入する方法を開発しました。この方法では、清水で地盤を切削した後に水素徐放剤を圧入することにより、薬剤の使用量を最小限に抑えています。

この方法により、難透水層であっても地盤を泥濘化させることなく、水素を供給することが可能となりました。注入範囲の土壌サンプリングを行っても、目視では境目がわからない状態になっています。

難透水層中に水素を分子拡散させて微生物を活性化(BioJet工法) 2) 一部加筆

BioJet®工法の実装

BioJet®工法資料の無料ダウンロードはこちら⇩

この技術は「BioJet®工法」として実装され、2025年2月現在で試験工事を2箇所で実施しました。実際の工事として2現場で採用され、いずれも良好な効果が得られています。さらに、最近も1現場で施工が完了し、効果をモニタリングしています。

なお、PFASに関する汚染対策については、現在検討中となります。

[参考文献]

1) 上沢進,張銘,Robert C. Borden,駒井 武:難透水性地盤におけるバイオレメディエーションのための浄化促進剤入方式に関するウォータージェットを用いた現場実証試験, 地盤工学ジャーナル14 巻2号, pp.149-159, 2019.

2) 上澤進:ウォータージェットを用いた難透水層のバイオレメディエーション技術の開発, 東北大学博士学位論文, p4, p42, 2020.

3) 吉川美穂, 上沢進, 和田忠輔, 張銘, 竹内美緒, 駒井武: VOCs汚染と浄化対策技術 その3:溶存水素拡散試験技術の開発,第16回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 (CD-ROM) S6-25, pp.677-682, 2010.