震度について (3)

震度(1)では、震度階級には種々の規格があり、日本では気象庁震度階級を使っている こと、また、他国の震度階級では、観測員が、被害状況とゆれかた(体感)から、震度を決めているのに対して、気象庁震度階級は、震度計が地震波から自動的 に震度を決めている唯一の震度階級(計測震度といいます)である事を書きました。

日本の震度階級も、以前は体感によるものを使っていたのですが、1996年4月から計測震度が導入されました。これは、1994年の三陸はるか沖地震や、1995年の兵庫県南部地震で、震度6や7 の判定が難しいため、発表が遅れがちになり、結果的に地震後の初動対応の遅れにつながる等の懸念が契機となっています。尚、同様な問題で、震度5と6では、被害程度の幅が広く判定が難しかったので、それぞれ、5弱5強、6弱6強とに分割し、1996年10月から採用されています。

さて、計測震度の導入は、震度判定を早めたばかりでなく、地震時の観測者のいる場所による感じ方の違いや、観測者個々の感覚の違い等、体感による判定での弱点を排除し、一貫性のある判定を可能にしました。しかし、震度はもともと、被害の程度も含めて体感で判定していた指標であり、地震波から直接機械的に判定することは、簡単ではないと思われます。

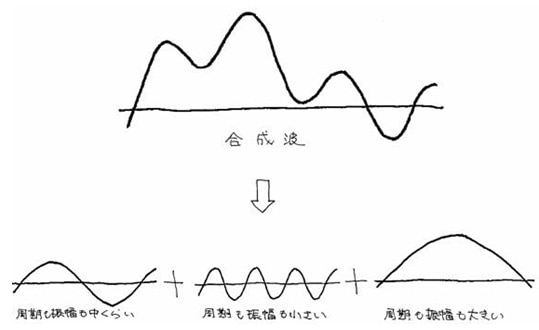

まず、地震波ですが、地震波は複数の単純な波に分解できます。下例の合成波は、3種類の単純な波からできていますが、地震波も同様に、無限に近い単純な波からできていると言うことができます。そして、振幅の大きい周期帯が長周期なら、長周期的な地震波、短周期なら短周期的な地震波という、性格づけをすることができます。もちろん、その他に、ゆれの激しさや方向、ゆれの継続時間も被害の大きさに影響をあたえますが、その中でも周期は最も重要な要素といえます。

その理由ですが、全ての構造物はそれぞれが、ゆれやすい周期である固有周期を持っています。固有周期については、共振という現象で思い出しますが、それは例えば、固有周期が同じ2つのオンサの一方を鳴らして、もう一方に近づけると、鳴っていないオンサが鳴り始めるとか、ブランコを押すのに、ゆれにあわせて押さないとゆれが大きくならないとかの「固有周期」です。

ゆれやすい周期帯は、構造物の種類でだいたい決まっており、木造住宅で0.1~0.5秒、高さが50mくらいまでの一般的なビルでは、長くても1秒くらい です。建物が高く、構造物が大きくなると固有周期は大きくなり、ちなみに、横浜のランドマークタワーは約6秒、明石海峡大橋は17秒程度ということです。

(社団法人日本地震学界)https://www.zisin.jp/publications/document02_03.html

先にあげた地震波の周期特性と、構造物の固有周期が合致すれば、その構造物が大きくゆれ、被害が大きくなる可能性は大きくなりますが、被害が発生するかどうかは構造物の耐震性にもよります。

発生する被害状況によって決めている震度階級なら、同じ震度で同じような被害が発生しますが、地震波から自動的に判定する計測震度の場合は、社会の耐震性が向上すれば、同じ震度でも被害が小さくなるでしょう。

このように、地震波と被害の関係は複雑ですが、気象庁震度階級では、地震波に経験工学的な処理をし、体感による従来の震度に合う震度を、地震波から直接算出することに成功しています。

この処理の考え方ですが、

1)地震波から、建物被害に最も影響を与える周期の部分を抜き出して、震度判定に使っています。

建物に大きな被害を与える周期である、0.1秒から2秒程度の範囲を、地震波から抜き出して震度の判定に使っています。

2)ゆれの加速度から加工した、加速度でもなく速度でもない中間的な地震波を、震度判定に使っています。

短周期的な地震波は加速度が大きく、長周期的な地震波は速度が大きくなる傾向があります。加速度と速度の両方とも、被害の大きさに影響を与えるので、判定には加速度と速度の中間的な値を地震波を使っています。

3)地震の継続時間も震度判定に加味されています。

震度は、上記2)から得られた地震波の振幅を経験式に入れて算出しますが、継続時間は取り扱いの簡便さから、この振幅の大きさに変換し判定に使われています。継続時間が長いほど、計算に使われる振幅の大きさが大きくなります。

尚、計測震度は、過去の震度と比較され、これまでの体感震度と大きな差がないことが確認されています。

詳細は、気象庁のホームページを参照してください。

https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/kyoshin/kaisetsu/calc_sindo.html